「ひらがな」はいつから教えるのがいいのか解説していきます。

こんにちは「子どもの習い事図鑑」(@startoo_)です。

子どもの「ひらがな」はいつから読み書きできるようになっておくべきなのでしょうか。

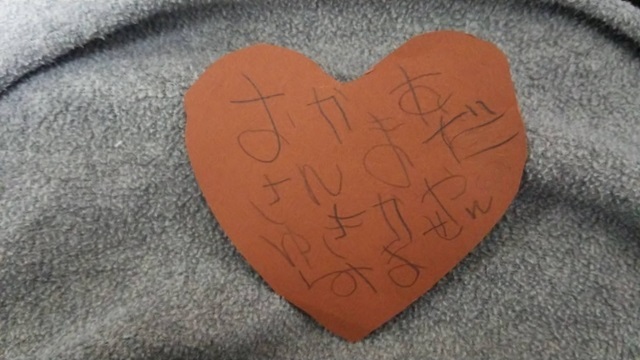

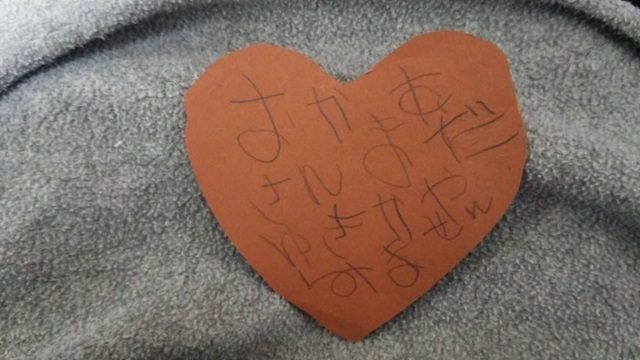

子どもが幼稚園でお友達から手紙をもらったことで、

周りには、既にお手紙が書けている子どもがいるのに「うちのこ書けない..」と焦ってしまう方も多いですよね。

「年長さんまでには教えておいた方がいいのかな..?」

「どんな勉強法がいいの?」

「英語(ローマ字)と一緒に教えていいもの..?」

など気になる事も多いです。

そこで、今回は「子供にひらがなを教えるのはいつから?」ということ解説していきます。

合わせて、効率的な「ひらがなの勉強法」も紹介していきます。

今回は、幼児教育に詳しい方が解説をしてくれます

ひらがなの無料プリントは『すたぺんドリル』のひらがな練習プリントも

ひらがな練習プリント | 無料ダウンロード印刷

この記事の目次

「ひらがな」はいつから教えるのがいい?

皆さんどのくらいでひらがなを覚えるのですか?

「ひらがな」はどれくらいの子どもが覚えている?

親御さんの中には「小学生になったら教えてくれるんじゃないのー」と思っていた方も多いと思います。

もちろん、間違いではありません。

ただ、実際には「小学生にはいった段階でひらがなを覚えている」子どもは多くいます。

子供の図鑑の調査では、

・3歳で「少数」

・4歳で「三分の一」

・5歳で「半分以上」

がひらがなを「読む」ことができます。

ただ、この時期の子どもには個人差がありますのであまり細かく気にしすぎる必要はありません。

「ひらがな」は何歳から教えるのがおすすめ?

では、実際にひらがなはいつから教えるのがいいのでしょうか?

個人さもありますが、ひらがなを覚えるのは「4歳から5歳頃」がおすすめです。

勿論、この辺りは教育方法によっても意見は異なります。

これはあくまで目安で、「子どもが興味を持ったら教えていく」ということを念頭に置いておいてください!

幼児の運動系でおすすめの習い事はこちら/

【2026年版】幼児の運動神経を良くするスポーツ系の習い事ランキング!

次に、子どもに「ひらがな」を教えるタイミングの理想について解説していきます。

「ひらがな」に興味を持たせる3つコツとは?

子どもにひらがなの読み書きを教えるタイミングとして一番の理想は「子どもがひらがなに興味を持った時」です!

重要なのは、子どもに「ひらがな」に興味を持たせることです。

では、子どもはどんなときに文字を読み書きすることに興味を持つのでしょうか?

子供が文字に興味を持ちやすいコツを紹介していきます。

1.ママ・パパに手紙を書く

子供が「ひらがな」や「文字」に興味を持つときは、誰かにお手紙を書いてみるときです。

いつの時代も誰かに想いを伝えるときは気持ちや好奇心が高まります。

例えば、ママが子どもに「いつも頑張っているパパに一緒にお手紙書いてみない?」というと子どもは喜んで書くはずです。

ここでポイントなのは、「親と一緒に書く事」「絵などと一緒に楽しみながら書く事」です。

一緒に書く事で子どもは安心できますし、絵を描く事で楽しみながらできて苦手意識もなくなります。

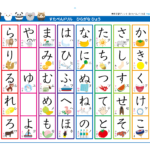

2.「自分の名前」教えてあげる!

子どもは「自分の名前を書けるようになりたい」と思った時にも文字に興味を持ちます。

まずは、ひらがな表で「○○君の名前に入ってるひらがなはどれかな?」と親子で一緒に指をさしながらママ・パパが声に出して教えてあげることがいいでしょう。

少しずつ理解ができてきた段階で、ひらがな表の中から「○○君の名前に入っている文字を教えて?」と一人で指がさせるようにすると徐々に理解が進んでいきます。

これをきっかけに、ひらがな全体を教えていくとスムーズにいくことも期待できます。

ひらがなの勉強にはこちらがおすすめ

3.【注意】周りのお友達や広告に惑わされない!

よく幼稚園でお友達からお手紙をもらったり、

ママ友との会話で「子供がひらがなを読み書きできるようになった」と聞き「焦って」子どもに平仮名を教えようとしていると聞く事もあります。

また、通信教育などで不安を煽るよう広告を見て「やばい!子どもにひらがな教えないと!」と思ってしまうこともあるようです。

ただ、このような周りの環境に惑わされないように注意をしてください。

あまり無理に子供に教えても覚えが悪かったり、ひらながに対して苦手意識が生まれてしまいます。

特にイヤイヤ期には注意が必要です。

焦らず子供の様子を見ながら「ひらがな」を教えるようにしてみてください。

・ただ、理想は「子どもがひらがなに興味を持った時」

・興味を持たせるために「ママ・パパにお手紙」が有効

・注意点は、周りのお友達や広告に惑わされない

幼児の情操教育はこちらの記事も/

情操教育は何をすればいい?幼児のうちからやっておきたい6つのこと

おすすめの知育玩具はこちら/

【年齢別】幼児におすすめ知育玩具9選!

「ひらがな」を覚える為の7つのおすすめ勉強法とは?

ここからは具体的な子どものひらがなの練習方法についてお伝えしていきます。

まだ、こどもがひらがなを覚えてない、という家庭では実践をしてみてください。

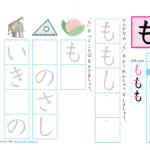

1.「ひらがなシート」は親子で声に出して使う

ひらがなの練習で一番最初にやることは、親子で一緒に「ひらがなシートを声にだして」使っていくことです。

まれに「音が出るひらがなシート」に頼りっきりになってしまうことがあります。

もちろん、これが悪いということではありません。ただ、頼りっきりになってしまうのが良くないです。

子どもは「機械音」よりも「ママ・パパから直接聞いた音」の方が耳に入ります。

そのため、ひらがなの「よみかた」を練習する際には、ママ・パパと一緒に声に出して読んでみてください。

お風呂でリラックスをしているときに「歌いながら練習」をしたり「キャラクターが載っているもので興味を引く事も」おすすめです。

お風呂でひらがなを覚えるなら/

無料の『ひらがな表』はこちら

2.書けないけど「読める」文字を増やしていく

2つめのひらがなの勉強法は書けなくても「読める文字」を増やしていくことです。

最初のうちは、ひらがなを「かける」 事はあまり意識しなくて良いでしょう。

まずは「読める」ことから始めるのがおすすめです。

読むことができれば子供も自然とコミュニケーションを取ることしたくなります。

例えば家族からもらったお手紙やお友達からもらった手紙などを読んでいくうちに、お返ししてあげたいと考え出すでしょう。

そのように自然と「平仮名に対しての興味」を沸かせていくことが大切です。

3.生活でひらがなを「読む」事を意識させる

子供が「視覚」でも情報を収集します。

たとえば、「そんな言葉教えてないのにいつの間に覚えたの!」というも多々あるのです。

それは「幼稚園の中でよく見かける文字」や「道路の表札をみて覚えた」「お友達の名前で知った」というケースです。

このように、普段の生活の中でいつの間にか覚えていくこともあるので、そのような文字を徐々に増やしていきましょう。

4.「2,3文字の言葉」から練習していく

次に子どものひらがなで「かきかた」を覚えるときの練習方法です。

平仮名の書き方の練習を練習するときには「極力短い文字」から練習をしていくことです。

例えば、「あり」「いす」「うみ」と短い文字から練習をしていってみてください。

そして上の例文のように、できれば、「五十音順」に練習をしていくと順番も一緒に覚えることも期待されます。

5.お絵描きと一緒にひらがなを書く

子どものひらがなの練習で有効的なのが「絵をかきながら」ひらがなを覚える、というものです。

幼児のお絵描きは「2,3歳くらいから」やっている子どもが多いでしょう(うまい下手は別として!)

例えば、子どもが「パパの似顔絵」をお絵描きをした時に「ここにパパって書いてあげて?」というように名前もいれてあげようと提案すると書き方を覚えたくなる子もいます。

その延長で「お魚」を書いたときには「お魚の名前を書いてみて?」と続けてみましょう。

大切なのは、子どもが楽しいと思っているお絵描きと一緒に覚えてしまうことです。

記事の前半でもお伝えしましたが、子どもにひらがなを教えるベストなタイミングは「子どもが興味を持った時」です。

そのひらがなに興味を持たせるきっかけとしてお絵描きと一緒に覚えるという練習方法もあります。

絵の具セットおすすめ人気20選!男の子・女の子・選び方のコツも解説!

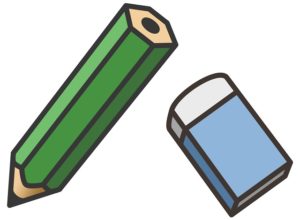

6.筆記用具の使い方、なぞり書きから!

ひらがながある程度読めるようになってきたら、次は「書く練習」です。

ひらがなを書くときは、最初に「筆記用具」の正しい使い方を教えていきましょう。

・鉛筆の持ち方

・消しゴムの使い方

・筆箱へのしまい方

この辺りはやっているうちにすぐに覚えてしまうものです。

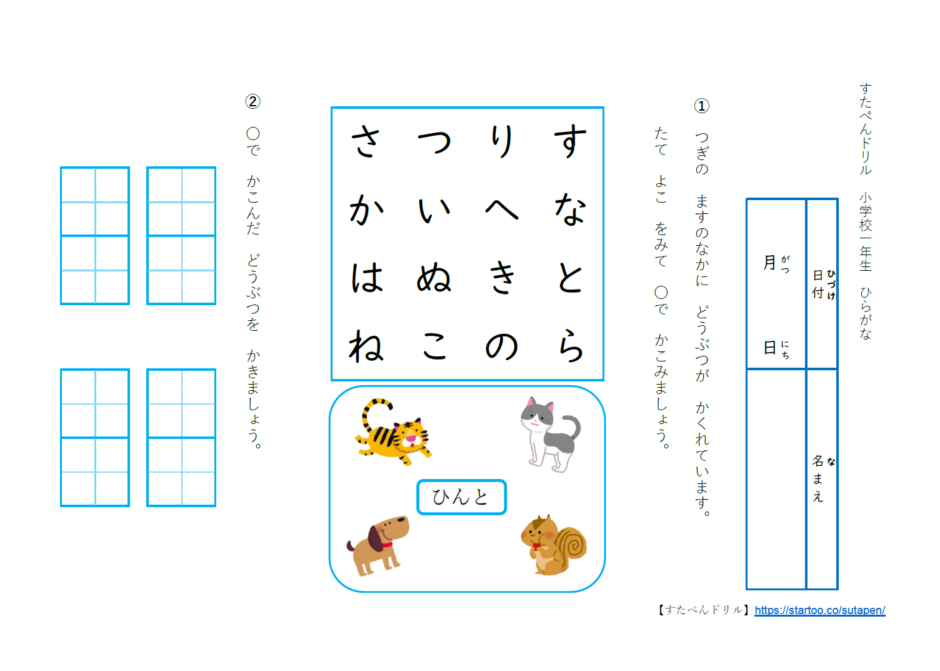

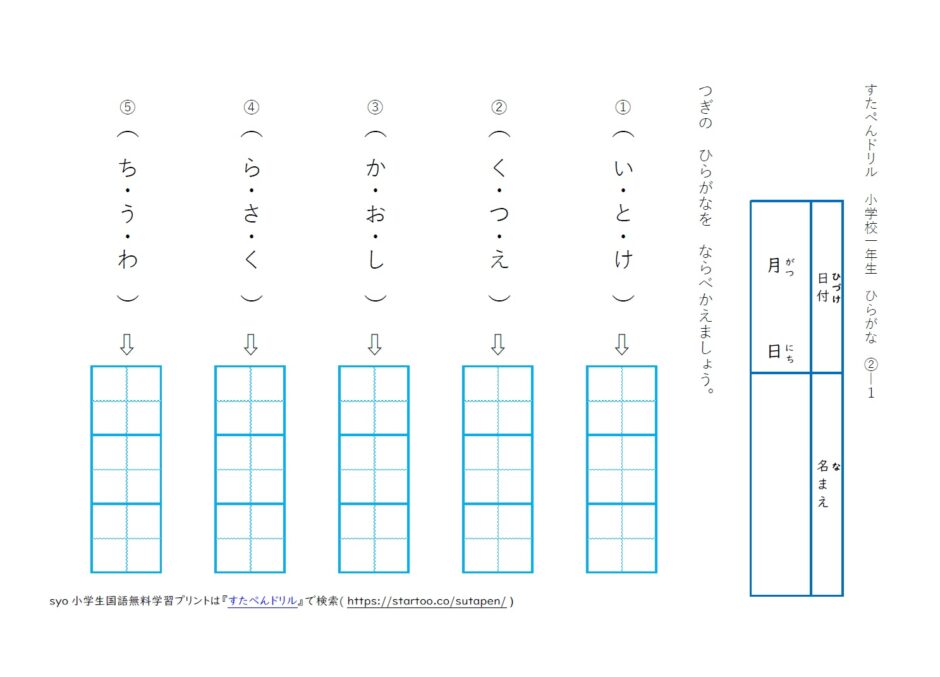

次にいきなりひらがなを書く練習をするのではなくて「なぞり書き」や「運筆」をやっていくようにします。

上記のようにクイズ形式で並び替えの問題に挑戦すると楽しみながらひらがなの練習ができます!

そうすることで子供もストレスなく徐々にひらがなを覚えていくことができます。

7.英語とひらがなは別物と考える

よく親御さんからひらがなを練習している時は「英語は教えない方がいいの?」という質問をいただきます。

ただ、ひらがなと英語(ローマ字)は別物として考えていいでしょう。

ひらがなを覚えているうちに英語を学習したことが弊害になったというデータはありません。

同時に教えても問題ないと考えられます。

むしろ英語も幼児期から覚えていたほうが後々の「発音」や「リスニング力」向上に繋がるのです。

・「読み」は親子で声に出していく(機械音に頼りすぎない)

・自分の名前を書いていく

・少ない文字から書いていく

・絵描きと一緒に平仮名を覚える

少ない文字からお絵描きで楽しみながら覚えていくといいのですね!

「ひらがな」を教えている家庭の体験談・アドバイスは?

次にひらがなを教えていた家庭のうまくいった体験談やアドバイスを確認していきましょう。

上手くいった教え方の体験談は?

「4歳になったタイミングで練習しだしました」

我が家では4歳になったタイミングでひらがなの練習を始めました。

最初は知育玩具を使いながら「音と視覚」で学習できたのが良かったかなと考えています。

子供は見たものは意外と記憶をしています。

可愛いキャラクターの読み方を声に出して言うことで徐々に読み方を覚えてきました。

そこから1日数分だけでも「ひらがなの練習」をすることで5歳になる頃には読み書きともに覚えられました。

「こどもちゃれんじで練習しました」

幼稚園でお友達からお手紙をもらって焦って「ひらがなの勉強させないと!」どうなったのを覚えています。

ただどのように覚えさせていいのかわからなかったので、

色々調べていると「こどもちゃれんじ」がおすすめという声が多かったので利用しました。

「エデュトイ」と言う楽しみながら学習する知育玩具があったので無理せず学習できたと考えています。

毎日使うことで学習習慣も身に付いたので小学生の入学準備がしっかりできたなと感じています。

【評判】「こどもちゃれんじ」はどう?意外な2つのデメリットとは!

「お風呂の時間を有効活用する」

我が家では父親が子供と一緒にお風呂に入る時間があるので、その時に「ひらがなシート」を使って徐々に覚えていきました。

子供も読める文字が増えてくると「街中で見かけた文字を自慢げに伝えてきます」

こうなると自然と言葉に対して興味を持ってくるので後は薬でした。

うまくいかなかった例は?

次に教え方で上手くいかなかった例を確認しておきましょう。

失敗例を知っておくことで対策が打てるはずです。

「口の出しすぎには注意です」

子供がひらがなを一生懸命練習している時に「もっとこうしたら?」と

口を出しすぎるのは、よくないなと反省しました。

取り組んでいる途中に横から「やいやい言われると確かに嫌だなと」

最近は全て終わって褒めた後に「もっとこうしたらいいよ」と言うように伝えています。

「復習が大切だなと」

ひらがなを教えていく際に一つずつゆっくり教えていたので、

最初ほうに教えた文字をよく忘れていました。

毎日、前日の復習をしてから次の文字を教えていくことをおすすめします。

子供のひらがなは幼児向けの通信教育も活用してみてください。

幼児の通信教育「料金早見表」6社徹底比較!

まとめ:「ひらがな」は焦らず楽しみながら教える!

ひらがなは幼児期の子どもに初めての意識的な「学習」になる場合が多いです。

この時に、周りのお友達と比較をして焦って無理やり教えてしまったり、広告の煽りに惑わされると、子どもも勉強することが嫌いになってしまうことがあります。

この時期に学習が嫌になってしまうと後々小学生に入ったときに影響する可能性もありますよね。

その為、周りとは比較しすぎず、「親子で楽しみながら学ぶ」ことを念頭に置いておいてください。

ママ・パパと一緒であれば子どもも安心して初めての勉強にチャレンジできるはずです。

焦らず親子で楽しみながらひらがなを覚えていってみてくださいね!

ひらがなの無料練習プリントは『すたぺんドリル』のひらがな練習プリントも使ってみてください!

ひらがな練習プリント | 無料ダウンロード印刷

市販の有料のものでは、2歳から5歳のこが使える「ひらがな」を覚えるのにおすすめのドリルはこちらです。

親子でぜひ使ってみてください。

小学生の入学準備はこちら/

【関連記事】【園児】小学校入学準までにできるようになっておきたいこととは?

他の無料プリントも確認する

> スタペンドリルTOP | 全学年から探す幼児 | 運筆 ・塗り絵 ・ひらがな ・カタカナ ・かず・とけい(算数) ・迷路 ・学習ポスター ・なぞなぞ&クイズ

保育無料イラスト・フリー素材

小学1年生 | 国語 ・算数 ・英語

小学2年生 | 国語 ・算数 ・英語

小学3年生 | 国語 ・算数 ・理科 ・社会 ・英語 ・音楽 ・プログラミング ・毎日計算ドリル

小学4年生 | 国語 ・算数 ・理科 ・社会 ・英語 ・音楽 ・プログラミング ・思考力

小学5年生 | 国語 ・算数 ・理科 ・社会 ・英語 ・音楽 ・プログラミング ・思考力

小学6年生 | 国語 ・算数 ・理科 ・社会 ・英語 ・音楽 ・プログラミング ・思考力

【全学年】Z会グレードアップ問題集(無料コラボ教材)

中学生 | 数学 ・英語 ・漢字 ・社会 ・理科

2026年無料カレンダー

自宅学習の充実のために無料プリントで基礎固めとあわせて、考える力を伸ばすために「Z会の通信教育」も参考になります。

Z会の通信教育【2026年版】プロが選ぶ子どもの通信教育おすすめランキング↓↓