「毎日の弁当作りが大変」

「子供の弁当の詰め方のコツは?」

「どんな弁当箱を使ったら良いの?」

「弁当作りは何に気をつけたらよいの?」

弁当には様々な悩みがつきものですよね。

しかし、子どもにとって手作りの弁当はふたを開ける楽しみがあり、将来的にも忘れられない思い出の1つでもあります。

弁当は給食のない日や行事などの特別な日、習い事や外出時などいろいろな場面で役立ちます。

今回は弁当箱の選び方から弁当を詰め方のポイント、弁当の衛生管理までご紹介します。

弁当も大切な食事の1回分です。

「食事」として子どもが楽しいと思える工夫も幼児期にはしていきましょう。

この記事の筆者は、管理栄養士・母子栄養指導士のnicottoが担当。約9年間に渡り保育園勤務にて、離乳食・幼児食・アレルギー食・食育活動に携わる。現在は保育園給食の現場指導やコラム執筆、母子栄養協会講師などを務め、乳幼児食はもちろん学童食から妊産婦食までの食事指導やアドバイスを行っている。2児の母。

この記事の目次

子供用弁当箱の選び方コツとは

皆さんは何を基準に弁当箱を選んでいますか?

子どものお気に入りのキャラクター、洗いやすさ、詰めやすさなどいろいろな観点から弁当箱を選んでいると思います。

子どもが気に入ってくれる弁当箱はもちろんですが、実はお弁当箱を選ぶ際に気にかけてもらいたいのが弁当箱の「容量」です。

知ると便利!弁当箱のサイズ(容量)が表しているものとは?

実は弁当のサイズ(容量)は摂取エネルギー(カロリー)と比例しています。

例えば1回に400kcal 摂取したいのであれば、400mlの弁当箱を選びます。

お弁当箱の容量(ml)=カロリー(kcal)

これを目安にすれば、年齢に合ったバランスの良い弁当作りが簡単に出来ます。

年齢別弁当箱のサイズ

弁当箱は年齢が上がるごとに変えていく必要があります。

1回量の摂取カロリーを把握しお弁当箱を選びましょう。

3~5歳:容量400ml(400kcal)

小学低学年:容量500ml(500kcal)

小学中学年:容量600ml(600kcal)

小学高学年:容量700ml(700kcal)

中学生:容量800ml(800kcal)

上記はあくまでも目安です。

子どもにぴったりの弁当箱がなければ、弁当にプラスで小さい容器やおにぎりをつけるなどの工夫をしましょう。

食べる量には個人差があるので子どもの体格や食欲に合わせ、弁当箱は調整してくださいね。

特に中学生になると部活動も始まり、食べる量は個人差が大きいです。

成長期に摂取カロリーが不足しないよう、お弁当も大切な食事の1回分として考えていきましょう。

最近はとなりのトトロの影響でかわいい曲げわっぱの弁当箱が人気です!

子供の弁当の詰め方のポイントは?

弁当をつめる際にポイントになるのがご飯とおかずの比率です。

お弁当サイズ(容量)は摂取エネルギー(カロリー)と比例していると説明しましたが、これは弁当の詰め方のポイントを基本に詰めた場合です。

おかずに対しご飯のみが非常に多くてはバランスの整った弁当は作ることが出来ません。

弁当の詰め方のポイントを押さえ、バランスの良い弁当作りをしましょう。

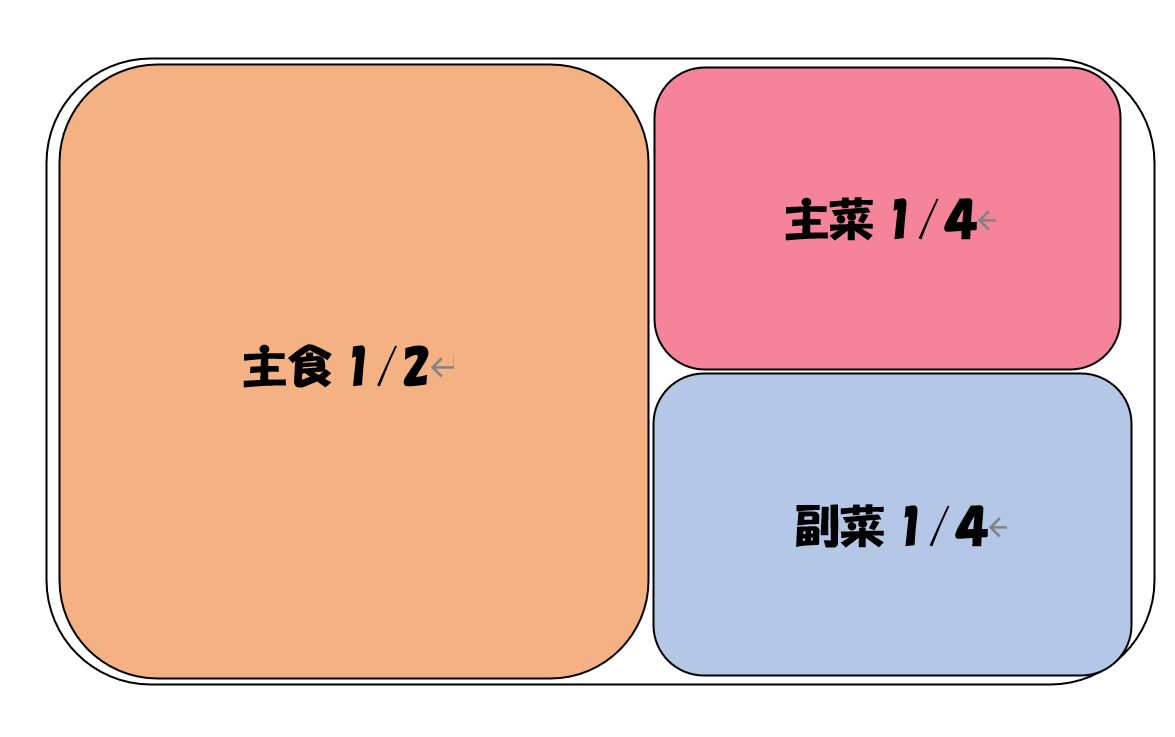

栄養バランスの良い詰め方

弁当箱に主食1/2・主菜1/4・副菜1/4の比率を意識しつめると栄養バランスのとれた弁当作りが簡単に出来ます。

弁当箱に主食1/2・主菜1/4・副菜1/4の比率を意識しつめると栄養バランスのとれた弁当作りが簡単に出来ます。

弁当箱の大きさや形に関係なく、比率は一定です。

ご飯とおかずが1:1のために2段弁当箱は非常に詰めやすいです。

1段を主食、もう一段を主食と副菜を詰めることになります。

また弁当は赤・黄・緑・茶(黒)・白の5色をそろえると自然に主食・主菜・副菜がそろう弁当となり栄養バランスが整います。

弁当の彩りも意識して作ってみましょう。

【主食】

脳と体を動かすエネルギー源となるため、しっかりと詰めましょう。

【主菜】

肉、魚、卵、大豆などたんぱく質源のおかずは必ずお弁当に入れましょう。

【副菜】

野菜を使ったおかずです。彩りを赤、緑にそろえるとビタミン、ミネラルが追加されさらに栄養バランスが摂れた弁当作りが出来ます。

弁当を残さず食べてもらおう

弁当を残さず食べてもらうにはどのような工夫をするとよいでしょうか?

弁当に子どもの苦手なものばかりを詰めてしまうと、摂るべき栄養が摂れないこともあるため、苦手なものは1品にする、好きなものは1品必ず入れるなど食べやすくする工夫も必要です。

また、弁当を作るうえであれもこれもといろいろな食材を詰めてしまい、家での1食分をはるかにオーバーしている場合もあります。

日頃から家庭で使っている茶碗や皿に一度盛ってみて、弁当に詰めてみることも一食分の目安にもなります。

幼児期は特に「全部を食べられた」という達成感が得られるように完食できる量の弁当作りをしましょう。

食べやすい弁当作り

弁当を食べる場面は様々です。

いつ、どのような場所で弁当を食べるかを想像し、子どもが食べやすいお弁当を作ることも残さず食べてくれることにつながります。

【お弁当を食べやすくする工夫】

・おにぎりにする

・おかずを1口大に切る

・手が汚れないような工夫をする→ピックをさす、ラップで巻くなど

・箸でつまみやすいものを入れる

・ご飯にのせる→丼など

・はさむ→サンドウィッチなど

・巻く→海苔巻き、ロールサンドなど

時には市販品も活用しよう

毎日の弁当作りが苦痛になっていませんか?

すべてを手作りにこだわるのではなく、時には上手に市販品を使いましょう。

市販品に抵抗がある方はスーパーの総菜をアレンジし弁当に入れることも良いでしょう。

また、時間のある時におかずを冷凍ストックしておくことも便利です。

忙しい朝にレンジで温めるだけで手作りのおかずをすぐに詰めることが出来ます。

無理なく続けられる弁当作りをしましょう。

食事バランスガイドとは?料理例やチェック表・svも栄養士がわかりやすく解説!

弁当は衛生面にご注意を

弁当作りは衛生面に十分注意する必要があります。

特に小さい子どもは抵抗力が低いために、衛生面には十分に気をつけます。

手作りのお弁当で食中毒を起こさないための工夫をご紹介します。

食中毒に注意しよう

第一に食中毒菌をつけないことが大切です。

食中毒菌は私たちの身近にいる菌です。

特に家庭で多いのは切り傷などにいる「黄色ブドウ球菌」と呼ばれる食中毒を起こす細菌です。

湿度が高い日には特に食中毒菌が繁殖しやすいので、注意が必要です。

1年を通して最も食中毒が発生しやすいのは6月といわれています。

細菌は水分を好み繁殖しやすいので水分の多いものを弁当に入れる際には十分に温度管理などに気をつけましょう。

傷みにくい弁当を作るには

傷みにくい弁当を作るためのポイントをまとめています。

・おにぎりを握る時は素手で握らない。

特に手指に切り傷がある際には素手で食品を直接触らず、使い捨て手袋などを使用しましょう。

・食材を流水でよく洗いましょう。

・しっかりと加熱をしましょう。

・弁当箱は良く洗い、乾燥させましょう。

・弁当箱に詰める際には弁当箱に食品用アルコールを使用しても良いでしょう。

・弁当用の抗菌シートを入れるなども効果的です。

・必ず弁当の中身が冷めてからふたをしましょう。(弁当の中身が冷めてからふたをすることで蒸気の水滴を防ぎます。)

・特に暑い日は、保冷剤などを使用し保管温度に気をつけましょう。

市販の弁当の選び方

市販の弁当を購入する機会もあると思います。

購入を際にどんなことに注意し、弁当を選べば良いかをご紹介します。

市販の弁当を一工夫しよう

コンビニのお弁当はより長い時間、保存を利かすために味付けを濃くしたり、添加物を使用したりしているものもあります。

購入する際には成分表を確認するなど、なるべく添加物の少ないものを選びましょう。

また、市販の弁当は幼児期には味が濃いものが多いです。

揚げ物は衣を少しはがしたりする工夫をすると良いでしょう。

市販の弁当を選ぶ際には「主食」「主菜」「副菜」がそろっている「幕の内弁当」が理想的ですが、主食中心の丼ものや揚げ物中心の弁当を選ぶ時はサラダなど野菜が摂取できるメニューを組み合わせましょう。

スポーツをする子供におすすめの食事はどんなもの?効率的に栄養を補うコツも管理栄養士が解説!

まとめ

弁当箱の容量で摂取できるカロリーがわかるので、ぜひこの考え方を利用してくださいね。

必ず年齢に合った弁当箱を選び、成長真っ只中の子どもの1日エネルギーが不足しない絵うようバランスの整った弁当作りを心がけましょう。

弁当箱は大人がダイエットをする際にも容量から摂取カロリーを確認する方法に使えますよ。

ぜひ参考に、今後の弁当箱選びに役立てみてくださいね。

この記事の筆者は、管理栄養士・母子栄養指導士のnicottoが担当。約9年間に渡り保育園勤務にて、離乳食・幼児食・アレルギー食・食育活動に携わる。現在は保育園給食の現場指導やコラム執筆、母子栄養協会講師などを務め、乳幼児食はもちろん学童食から妊産婦食までの食事指導やアドバイスを行っている。2児の母。

子どもが太り気味?食事制限は必要なの?正しい対処法を管理栄養士が解説!

他の無料プリントも確認する

> スタペンドリルTOP | 全学年から探す幼児 | 運筆 ・塗り絵 ・ひらがな ・カタカナ ・かず・とけい(算数) ・迷路 ・学習ポスター ・なぞなぞ&クイズ

保育無料イラスト・フリー素材

小学1年生 | 国語 ・算数 ・英語

小学2年生 | 国語 ・算数 ・英語

小学3年生 | 国語 ・算数 ・理科 ・社会 ・英語 ・音楽 ・プログラミング ・毎日計算ドリル

小学4年生 | 国語 ・算数 ・理科 ・社会 ・英語 ・音楽 ・プログラミング ・思考力

小学5年生 | 国語 ・算数 ・理科 ・社会 ・英語 ・音楽 ・プログラミング ・思考力

小学6年生 | 国語 ・算数 ・理科 ・社会 ・英語 ・音楽 ・プログラミング ・思考力

【全学年】Z会グレードアップ問題集(無料コラボ教材)

中学生 | 数学 ・英語 ・漢字 ・社会 ・理科

2026年無料カレンダー

自宅学習の充実のために無料プリントで基礎固めとあわせて、考える力を伸ばすために「Z会の通信教育」も参考になります。

Z会の通信教育【2026年版】プロが選ぶ子どもの通信教育おすすめランキング↓↓